Kapitel 6 - Kompass und Peilungen

Zu den wichtigsten Navigationsinstrumenten gehören der Kompass, das GPS-Gerät sowie unterstützende Hilfsmittel wie Seekarten und Radar. Der Kompass bleibt dabei das zentrale Werkzeug der traditionellen Navigation, ergänzt durch moderne Techniken wie Peilungen. Nachfolgend werden diese Instrumente und Methoden näher erläutert.

Kompass und Kompasstypen

Magnetkompass

Der Magnetkompass ist das klassische Instrument der Navigation. Er zeigt Magnet-Nord (MgN) an und richtet sich nach dem Erdmagnetfeld aus. Um eine zuverlässige Funktion sicherzustellen, sollte er frei von Störquellen wie Eisenteilen oder elektrischen Leitungen angebracht werden.

· Steuerkompass

Der Steuerkompass ist das wichtigste Navigationsinstrument an Bord, da er unabhängig von elektronischen Systemen arbeitet. Für jeden Steuerkompass gibt es eine Ablenkungstabelle, die berücksichtigt werden muss.

Ablenkung (engl.: deviation) bezeichnet den Fehler, der durch magnetische Einflüsse an Bord (z. B. Metallstrukturen oder elektrische Geräte) entsteht. Diese Störungen führen dazu, dass der Kompass nicht genau nach Magnet-Nord zeigt. Mithilfe der Ablenkungstabelle können diese Fehler korrigiert werden, um den tatsächlichen Kurs zu bestimmen.

· Handpeilkompass

Der Handpeilkompass ist ein tragbarer Magnetkompass, der zur Peilung von Landmarken eingesetzt wird. Mit seiner Visiereinrichtung lassen sich präzise Richtungsbestimmungen vornehmen. Da er an verschiedenen Stellen auf Deck verwendet wird und somit wechselnden magnetischen Einflüssen ausgesetzt ist, existiert für ihn keine Ablenkungstabelle. Dies liegt daran, dass sich die Störquellen je nach Einsatzort ändern und eine einheitliche Korrektur somit nicht möglich ist. Wichtig ist, ihn nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen zu benutzen, da diese das Magnetfeld stören und die Messergebnisse verfälschen.

Vor- und Nachteile des Magnetkompasses

|

Vorteile |

Nachteile |

|

Einfache Bedienung |

Anfällig für magnetische Störungen |

|

Günstig in der Anschaffung |

Ungenau in der Nähe von magnetischen Materialien |

|

Keine externe Stromquelle nötig |

Zeigt Magnet-Nord an, nicht geografischen Norden (Missweisung beachten) |

Der Fluxgate-Kompass

Der Fluxgate-Kompass arbeitet mit elektronischen Sensoren, den sogenannten Fluxgates, die Stärke und Richtung des Erdmagnetfelds messen. Er bietet eine höhere Präzision als der Magnetkompass und wird häufig in Autopilotsystemen verwendet.

Der GPS-Kompass

Der GPS-Kompass empfängt Signale von mindestens vier GPS-Satelliten, um präzise die geografische Nordrichtung zu bestimmen. Zusätzlich berechnet er die Peilung und Entfernung zu Wegpunkten und bietet nützliche Werkzeuge für die Routenplanung.

Vor- und Nachteile des GPS-Kompasses

|

Vorteile |

Nachteile |

|

Hohe Genauigkeit |

Abhängig von GPS-Signal |

|

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten |

Teuer in der Anschaffung |

|

Unabhängig von magnetischen Einflüssen |

Energieverbrauch |

|

Nützlich bei schlechter Sicht |

Kann im Stillstand keine Richtung anzeigen |

Der GPS-Kompass bietet den Vorteil, dass weder Ablenkung noch Deviation berechnet werden müssen, da er sich direkt auf den geografischen Norden bezieht. Allerdings ist er von einem stabilen GPS-Signal abhängig und zeigt im Stillstand keine Richtung an, da er Bewegungsdaten zur Bestimmung nutzt.

Peilungen

Zweck der Peilung

Peilungen werden genutzt, um die Richtung eines Objekts in Bezug auf den geografischen Norden von der eigenen Position aus zu bestimmen. Typische Objekte, die gepeilt werden, sind beispielsweise Leuchttürme, markante Gebäude an der Küste oder andere auffällige Landmarken. Meistens wird hierfür ein Handpeilkompass verwendet. Möchte man eine Peilung in die Seekarte eintragen, muss die Missweisung beachtet werden, also die Abweichung zwischen geografischem und magnetischem Norden. Eine Ablenkung ist beim Handpeilkompass hingegen nicht relevant.

Durchführung einer Peilung

Zur Peilung wird das Objekt anvisiert, und der am Kompass abgelesene Wert (Magnetkompasspeilung, MgP) wird um die Missweisung korrigiert. So erhält man die Richtung in Bezug auf den geografischen Norden.

Arten von Peilungen

· Kreuzpeilung:

Es werden gleichzeitig zwei Objekte, wie zum Beispiel markante Landmarken, Leuchttürme oder Tonnen angepeilt. Die beiden Peilungen werden dann in die Seekarte eingezeichnet. Der Schnittpunkt dieser beiden Standlinien ergibt die Position des eigenen Schiffes zum Zeitpunkt der Peilung. Diese Methode ist besonders präzise, wenn die beiden angepeilten Objekte einen Winkel von etwa 90° zueinander bilden. Ein grösserer oder kleinerer Winkel führt zu einer wachsenden Ungenauigkeit der Positionsbestimmung.

· Doppelpeilung:

Ein markantes Objekt, wie etwa ein Leuchtturm oder eine Landmarke, zweimal mit zeitlichem Abstand angepeilt wird. Durch die zwei zeitversetzten Peilungen desselben Objekts von unterschiedlichen Positionen aus erhält der Navigator zwei Standlinien. Der Schnittpunkt dieser beiden Standlinien ergibt dann die Position des Schiffes zum Zeitpunkt der zweiten

Peilung.

· Vierstrichpeilung:

Bei der Vierstrichpeilung wird ein Objekt zweimal gepeilt - einmal wenn es sich 45° (vier Kompassstriche) zum Kurs befindet und ein zweites Mal, wenn es 90° (acht Striche) zum Kurs steht. Die zurückgelegte Distanz zwischen diesen beiden Peilpunkten entspricht dem Abstand zum Objekt im Moment der zweiten Peilung.

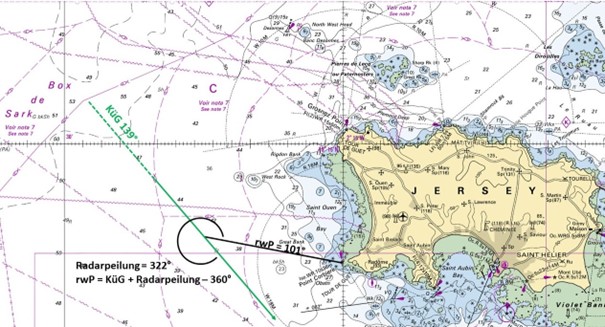

Die Radarpeilung

Die Radarpeilung nutzt die Möglichkeiten des Radargeräts, um Richtung und Entfernung zu einem Objekt zu messen. Die Radarpeilung weniger genau ist als optische Peilungen, da die Strahlbreite des Radars zu einer gewissen Unschärfe führt. Die Radarpeilung hat hingegen den grossen Vorteil, dass sie auch bei schlechter Sicht und Dunkelheit durchgeführt werden kann.

Wichtig: Die Radarpeilung bezieht sich immer auf die Kiellinie des Schiffes, also auf den Kurs durchs Wasser (KdW). Die gemessene Peilung ist eine relative Peilung, die erst durch Addition des Kurses durchs Wasser (KdW) in eine rechtweisende Peilung umgerechnet werden muss. Dies unterscheidet die Radarpeilung von der optischen Peilung mit einem Handpeilkompass. Bei den Kartenaufgaben muss dieser Unterschied stets berücksichtigt werden, um Fehler zu vermeiden.